在光影交织的叙事长卷中,《苏河的母亲》以山西朔州为画卷,用镜头语言勾勒出一幅跨越时空的母爱史诗和人子的孝道之歌。这部由被誉为“朔州的女儿”韶华监制、山西华海星辰影视出品的作品的电影将于9月17日隆重登陆爱奇艺播出。《苏河的母亲》将应县木塔的飞檐斗拱与崇福寺的暮鼓晨钟化作情感载体,让母亲的银发与皱纹成为中华孝道的活态碑文。当镜头掠过《黑悟空》取景地的千年古刹时,我们看到的不仅是文旅资源的巧妙植入,更是传统文化基因的当代表达。

出品人:韶华

同为本片主演的韶华介绍,《苏河的母亲》以朔州特有的塞上风貌为叙事底色,用粗粝的镜头质感包裹着细腻的情感内核。苏母这个角色突破了传统母亲形象的符号化塑造,她既是会因儿子晚归而焦虑的普通妇人,也是能在崇福寺前讲述北魏孝文帝故事的民间智者。这种双重性恰恰印证了出品人韶华致敬天下母亲的创作初衷:“母爱从来不是单薄的奉献,而是如应县木塔般层层叠叠的生命支撑”。当电影中母子在木塔光影下的对峙与和解,与现实中朔州文旅推广形成互文时,我们突然读懂为何出品方要将这部影片称为感恩赞歌。那些散落在朔州大地上的历史遗迹,何尝不是另一种形式的母亲形象?它们沉默地站立着,用砖石瓦砾讲述着比文字更悠久的亲情密码。

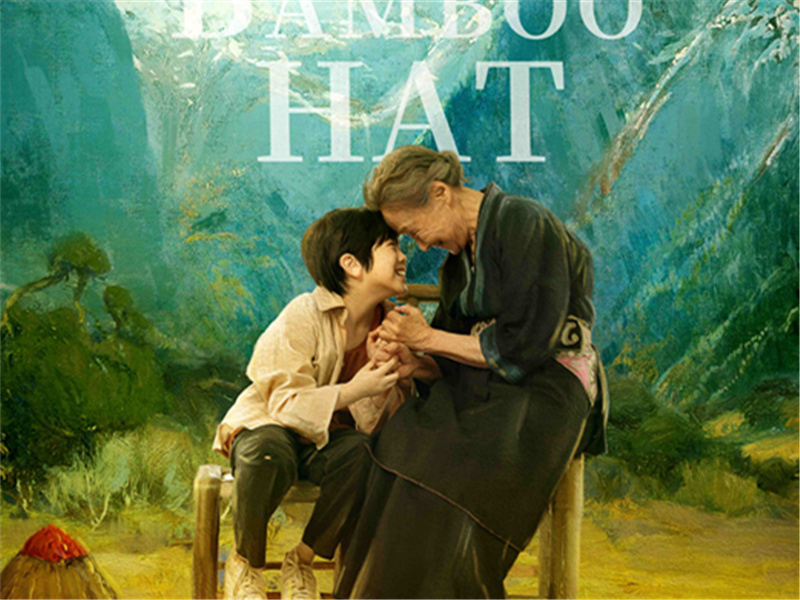

《苏河的母亲》剧照

影片中苏母与儿子的情感脉络,构成了当代家庭关系的微观镜像。当儿子因工作压力对母亲的关怀表现出不耐烦时,崇福寺斑驳的壁画突然成为沉默的见证者。那些历经千年仍色彩鲜艳的供养人画像,与苏母珍藏的家庭老照片形成跨越时空的对话。这种叙事设计巧妙呼应了出品人韶华传承孝道的创作理念:在快节奏的现代生活中,我们是否已忘记像古人对待壁画般珍视亲情的每一笔勾勒?

《苏河的母亲》剧照

应县木塔在片中既是地理坐标,更是情感符号。当苏河在木塔下为了生计摆摊为母亲挣医药费却被轰赶时,镜头语言将他的身影与这座千年建筑融为一体。这种视觉隐喻揭示了影片的核心命题:母亲如同木塔的斗拱结构,看似平凡却支撑着整个家庭的精神穹顶。特别值得注意的是,影片多次采用《黑悟空》取景地的相同机位拍摄,但赋予其截然不同的情感温度——在游戏场景中充满力量感的木塔,在此刻化作母亲守望的温柔剪影。

崇福寺的暮鼓晨钟成为贯穿全片的听觉母题。当苏河在为母亲祈福时,钟声与呼吸声的交替录制,创造出独特的声画蒙太奇。这种声音设计不仅强化了山西地域特色,更将佛教文化中的慈悲精神与世俗母爱进行诗意联结。犹如苏河与老住持的时空对话:菩萨度众生,母亲度子女,道出了中华孝道中超越血缘的普世价值。

《苏河的母亲》通过极具匠心的视听语言,将朔州的地域文化符号转化为情感表达的有机载体。当苏河在晨雾中走向木塔时,逆光拍摄的剪影与塔身轮廓逐渐重叠,形成建筑与人体结构的视觉同构。这种影像修辞不仅强化了母亲如大地般坚实的隐喻,人子反哺是那么的情深意切,更通过《黑悟空》取景地的重复利用,建立了商业电影与文艺作品之间的美学对话。

《苏河的母亲》剧照

当《苏河的母亲》的片尾字幕缓缓升起时,银幕上应县木塔的剪影与苏母佝偻的背影逐渐重合,这种视觉隐喻恰是整部影片的精神注脚。作为朔州文旅资源的诗意呈现,影片中的木塔与崇福寺已不仅是地理坐标,更成为中华孝道文化的物质载体。那些被《黑悟空》镜头赋予奇幻色彩的古老建筑,在此刻展现出更为深沉的人文温度。出品人韶华将影片定位为感恩赞歌的创作初衷,通过苏河这个血肉丰满的母亲形象得到了完美诠释:苏母擦拭木塔栏杆时的虔诚,与为儿子整理衣领时的温柔如出一辙,这种跨越物质与情感的仪式感,正是对孝道最生动的当代诠释。

《苏河的母亲》剧照

影片最动人的启示在于苏母患绝症时日不多时,苏河身为人子重新抱着母亲坐在大江边,就像自己儿时母亲抱着他看江一样,在母亲最后的时光里陪伴着母亲最后的时光。大江解构了传统孝道叙事中单向付出的刻板印象,它既是血脉的延续,更是两个独立灵魂的彼此成全。这种认知使影片超越了简单的亲情歌颂,上升到对代际关系的哲学思考。特别值得玩味的是,导演苏仕廷选择在朔州这座承载着北魏孝文帝改革历史的古城讲述当代故事,本身便构成跨越时空的文化对话:当苏河搀着母亲被赶出木塔市场的时候回头看着木塔檐角的风铃共鸣时,我们突然理解出品方为何强调这是身为人子的传承。那些散落在朔州大地上的文化遗迹,正是中华文明最坚韧的基因链,而母亲们,正是守护这些基因链的活态传承者。